Por Gabi Ochoa

Por Gabi Ochoa

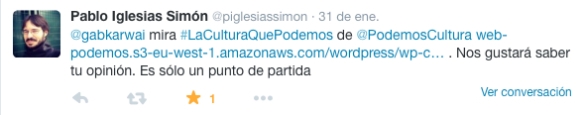

Algo había causado revuelo en las redes, en la gente de la cultura. A mi me pillaba en plenos ensayos de “Las guerras correctas”, pero daba igual, me citaban para que diera mi opinión.

Podemos Cultura lanzaba un memorándum de 10 páginas donde indicaba las líneas básicas sobre las que trabajar. Alicia Luna fue la primera en decir, en dar una opinión. Posteriormente en redes sociales muchos compañeros dieron su particular visión. No quería entrar en ese debate hasta leérmelo y estudiarlo con detenimiento. Lo sé, voy fuera de tiempos, ahora que todos están en la misma pelea con Ciudadanos y Luis Garicano, pero creo que hacia falta una lectura sosegada (al igual que la reflexión).

Lo primero: en líneas generales, me parece sensata la propuesta. Lo sé, la mitad de mis compañeros se tirarán las manos a la cabeza, pero creo que no han entrado en profundidad. 6 generalidades antes de entrar a desmenuzar el documento:

– La relación cultura y comunicación no me parece una idea descabellada, sino fruto de nuevos (y convulsos) tiempos. Ante una comunicación más politizada y menos independiente hace falta darle la independencia que se merece, y sobre todo trabajarla en conjunto.

– Creo que los compañeros de Podemos Cultura meten la pata o no se saben expresar cuando entran en un tema espinoso como los derechos de autor. Confundir derechos de autor y entidades de gestión (que “gestionan” esos derechos de autor) es un error de principiante. De primeras: los derechos de autor son inalienables. Esta afirmación no la digo yo, esta recogida en miles de documentos oficiales (Estatutos SGAE, contratos, acuerdos, etc) y es importante decirlo. Nadie pone en duda los derechos de patente (que son los derechos de autor de los inventores). Es más, nadie sabe que los paga. Porque señora, ¿no creerá que no paga un canon al comprar una fregona, un canon que va a parar al inventor o familiar en su defecto? De verdad, aquello que has creado tiene que darte un rédito, ese es tu valor como autor. Quien defienda lo contrario, por favor, que pase a sacarse el titulo de la ESO.

– Un acierto cuando sacan a a colación la importante labor de la pedagogía cultural. Todo viene de antes, una cultura fuerte emana de una educación con raíces bien asentadas. Indispensable y gran acierto en estas líneas base.

– Me preocupa muy mucho la perversidad del concepto de “transparencia”. Pese a que alguno le repatee, tengo que sacar a colación a Byung-Chul Han y “La sociedad de la transparencia”. “La transparencia tampoco hace clarividente. La masa de información no engendra ninguna verdad. Cuanta más información se pone en marcha, tanto más intrincado se hace el mundo. La hiperinformación y la hipercomunicación no inyecta ninguna luz a la oscuridad”. El tema es largo y extenso, pero por resumir y siento ser tan reduccionista: no necesitamos gestiones transparentes, necesitamos BUENAS gestiones. La transparencia obliga a un control, parece que estemos diciendo: no nos fiamos de esa persona, grupo, sistema. Y ese es el error mayúsculo. Puede ser “transparente” la gestión y ser un puto desastre. Tiene que ser eficiente, clara, con unas líneas marcadas, independiente, pero no hace falta que sea transparente.

– Es lógico y coherente trabajar dentro del concepto de “buenas prácticas”, en realidad se ha hecho ya y hay instituciones culturales en España que funcionan así (IVAM, CDN o Reina Sofía por poner tres ejemplos). Sería absurdo no ver esa evidencia. Lo que sí hay que hacer es despolitizar esos consejos consultivos y que los profesionales tomen las decisiones sobre la cultura.

– Por último, hecho en falta una descentralización bien entendida. Se hace hincapié en la democratización de las instituciones, pero uno de los lastres es su centralización, en un Estado plurilingüe y con múltiples culturales. Es curioso que en materia sanitaria las competencias sí que sean de las Comunidades Autónomas, mientras que en Cultura, parece que así es, pero en la práctica, el monopolio pasa por la capital del reino. Creo que es una doble dirección: descentralización y permeabilización para conocer todas las realidades.

Comentadas estas líneas generales. Sí me gustaría entrar en cada apartado para ver qué aspectos positivos desarrollan y que otros deberían mejorar (léase con el documento ad hoc La Cultura que Podemos):

INTRODUCCIÓN

Dos frases me saltan enseguida a la reflexión:

“la institucionalización de la cultura ha transformado la necesaria tutela de las administraciones en dependencia”

“se ha instrumentalizado la cultura como recurso –económico o político- al servicio de causas ajenas”

De la primera me recuerda aquel “de la subversión a la subvención”, que como lema vale, pero es como enumerar un problema y no darle solución, por lo que cae en la demagogia.

En cuanto a la segunda sí me preocupa: ¿no puede ser la cultura un lugar de beneficio, entiéndase económico claro está, para el creador, artista, productor del obra de arte? ¿hay alguna causa ajena que se me escape? Eso en recurso económico, pero en cuanto a recurso político iría más allá, ¿entonces el teatro de Weiss, Brecht, Hare es un teatro no válido? Al ser un teatro de marcado carácter político (y entendamos este concepto en todas sus extensiones) lleva a otra causa: la reflexión, el posicionamiento, el análisis de una realidad, que es una causa ajena a su función dramática / teatral.

En esta introducción, como en algunos puntos tengo la sensación de apuntar cosas que no se quieren cerrar, y pueden dar pie a significar una cosa o su contraria. Y eso es peligrosísimo.

POR UNAS POLÍTICAS CULTURALES A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS

En el primer punto destacan los 4 desafíos que impulsan desde Podemos Cultura, alguno de ellos, discutible:

– Reconectar su valor con los intereses de la ciudadanía a través de la participación y el acceso

– Constituirse como sector creativo sostenible, autónomo y diverso

– Reducir la dependencia institucional y sus adherencias

– Superar el marco de las instituciones y programaciones culturales para, incluyéndolas, posibilitar que la ciudadanía cree, se explique y se represente en espacios y modelos que van más allá de lo oficial o lo comercial.

El 2º y el 3º son los que me generan más dudas. El concepto de sector cultural autónomo me devuelve otra vez al neoliberalismo, a “apañaos vosotros con lo vuestro” cuando vemos que las políticas culturales que realmente funcionan son aquellas donde la Cultura (con mayúscula) adquiere función de Estado. Hemos entendido mal: que el Estado ponga un paragüas a la cultura no significa que no pueda ser crítica con él (con el Estado) y que no sea independiente. Esto hay que explicarlo cada vez más en España, algo impensable en Holanda o Francia, por poner dos ejemplos reconocibles.

En cuanto a la dependencia ahonda en lo mismo: no es malo depender de “papa” Estado. Lo malo sería que esa dependencia obligara a seguir un único modelo de creación, siendo solo ese modelo el lógico. Por ejemplo, que solo se hicieran obras románticas porque al ministro de turno le gustan ese tipo de obras. El ejemplo es burdo pero creo que explica muy bien la relación Estado-Cultura.

POR UNA POLÍTICA CULTURAL COHERENTE Y TRANSFORMADORA

En los seis puntos a los que debe aspirar las políticas culturales existen algunas contradicciones, si bien hay que decir que en ocasiones, como planteamiento, son puntos de partida interesantes.

En el primero ya se cae en ello: “Transformar los modelos actuales que priorizan la mercantilización, la instrumentalización y el clientelismo, para devolver a la cultura su carácter creativo, libre, placentero, crítico y diverso.”

Contraponer lo mercantil a lo libre y creativo es algo extrañísimo: para mi puede ser creativo que alguien haga una determinada película, pero si quiero verla debe extraer una mercantilización de ese proceso.

Tengo aún más problemas con los conceptos de placentero y crítico. El placer no es el mismo para todos (depende de muchos factores), al igual que el análisis crítico. ¿Quién establece que eso sea así?

En el quinto punto creo que hay un error (o se ha cometido). Dice textualmente: “Promover medidas que defiendan la sostenibilidad económica de la cultura, lo que implica, por un lado, defenderla de la precariedad laboral y profesional,…” tuve que leerlo dos veces para entender que se necesita una cultura no precaria. La estructura de la frase da lugar a pensar lo contrario.

En todo caso en ese quinto punto lo importante es la máxima “…colocarla en el terreno de la emancipación económica y la autofinanciación,…”, lo que me recuerda que están proponiendo un modelo más cercano al liberalismo que a la asunción por parte del Estado del papel de motor de las políticas culturales (ese término tan contradictorio). No creo que haga falta volver al comentar el modelo francés, no?

Por resaltar los aspectos positivos, creo que sí, que hay que huir del cortoplacismo, que hay que fomentar la diversidad cultural, y promover la participación activa de la ciudadanía. De hecho creo que el documento en si tienes una buena base con la que empezar a trabajar, pero muchos matices peligrosos que pueden ser una cosa o totalmente la contraria.

POR UNA CULTURA LIBRE Y AUTÓNOMA

En este caso hacen ver cuáles deberían ser las vías de gestión y financiación, y vuelven a entrar en unas buenas intenciones y en quererlo todo, que si bien en la utopía puede resultar enriquecedor, en la práctica es complicado.

De los cuatro puntos me detengo en dos, el segundo, donde (cito textualmente) “la devolución de las cantidades subvencionadas cuando se alcance un techo de beneficio”, que si bien puede parecer lógico es perverso (lo del enriquecimiento a gogó todos entendemos que debería ser controlado, aunque en la lista Falciani pocas gentes del sector Cultura vas a encontrar). ¿Quién pone ese techo? ¿Será equitativo? ¿Dónde está la vara de medir?

En el último punto otra espina: “una legislación de desarrollo y financiación cultural que fomente la colaboración de particulares y entidades privadas para apoyar la creación artística…” ¿Entonces la panacea es el mecenazgo, algo netamente privado? ¿Y cómo se genera eso en un país que NUNCA ha habido una cultura de mecenazgo?

POR UNA CULTURA DE Y PARA TODAS Y TODOS

Tema espinoso este punto cuando se meten en dirimir qué son los derechos de autor. Ya el primer punto es cuanto menos curioso “Modificar la legislación en materia de propiedad intelectual, a partir de un diálogo amplio con los sectores implicados y la ciudadanía, para adaptarla a las particularidades del mundo actual”. Yo pregunto, ¿Qué tiene que ver la ciudadanía en esto? ¿Por qué es juez y parte? ¿Por qué dejar a los creadores en inferioridad de condiciones? No creo en la voz de la mayoría cuando esa voz no es sensata y razonada (el tiempo da o quita la razón, que todos sabemos como ascendió Hitler), y confrontar la propiedad intelectual con la ciudadanía me parece temerario. Me gustaría saber el porqué.

En el punto tercero sí que marcan algo, que todos sabemos que es el verdadero problema de todo esto: “…en virtud de los beneficios que obtienen por las nuevas vías de distribución”. Yo añadiría “y las antiguas”. Porque sí, ahí está. El lucro de las teleoperadoras, que son en última estancia donde va el ciudadano para extraer unos servicios (ya sean legales o no) es lo que debilita a los creadores. Si van a proponer, que comiencen por ver qué pasa con las descargas ilegales y lo que cuesta la tarifa plana en España y los contenidos legales o no. Ahí, todos lo sabemos, está el quid de la cuestión.

El punto cuarto, hay algo que no entiendo del final: “Asimismo se buscará reducir la presencia de intermediarios para poder aumentar así los ingresos netos de los autores y, al mismo tiempo, acercar a creadores y usuarios”. Esto que a priori suena tan utópico parece cargar contra las entidades de gestión. Y hay que defender el trabajo que se hace desde ellas. Otra cosa es que hayan tenido casos de corrupción que nos ha avergonzado a los creadores. Pero no sé cómo van a reducir intermediarios, si no se propone desde alguna institución una ayuda complementaria. Estaría bien explicarlo. Creo que parte de un desconocimiento de la realidad de las entidades de gestión y de ver como en algunos casos (caso Bautista, por ejemplo) quedan manchadas.

POR UNAS INSTITUCIONES CULTURALES DEMOCRÁTICAS Y TRANSPARENTES

En este punto defienden los tres axiomas que debería tener una institución cultural pública: democracia, transparencia y gestión responsable.

Como he dicho anterior no estoy de acuerdo en la transparencia, no porque no crea en ella, si no que, como pasa aquí, se deja de lado una gestión eficiente, creativa, una buena gestión (y sé que el vocablo “buena” cada uno lo asume de una determinada manera).

Partiendo de esta base, creo que hay un buen razonamiento de cómo alcanzar esos logros (punto clave: “instituciones autónomas e independientes del poder político”), pero en el último punto echa en falta algo que comentaba al principio: crear instituciones descentralizadas, interdependientes entre si, que permeabilicen su trabajo, que hablen de tu a tu.

Desgranan cada uno de los apartados (Democracia, transparencia y gestión responsable), teniendo un par de peros en los dos últimos.

En “Transparencia” hablan de “la pluralidad sea el antídoto contra el amiguismo y el clientelismo”. Bien, pero, ¿Cómo se lleva a la práctica? Y por otro lado me pregunto, ¿puede haber un “amiguismo” bien entendido? ¿Qué pasa cuando de verdad ese “amigo” es el más preparado, lo apartamos por ser “amigo”?

En “Gestión responsable” hablan de “Equilibrar y controlar la externalización de los servicios culturales”, lo cual también veo razonable, actuando de buena fe, claro. Como declaración de intenciones es perfecto, como realidad, me da miedo ese “control” de los servicios culturales.

CULTURA Y CONTEXTO

En el último punto vuelve a haber de cal y de arena. El la primera parte, titulada “Por un espacio y patrimonio cultural protegido y abierto”, puedo estar de acuerdo en gran parte de lo que se comenta (yo que vivo cerca del barrio del Cabanyal en Valencia, esto ha sido importante para parar la especulación inmobiliario, ha sido un BRA-VO de la cultura), pero me choca esto “Limitar la apropiación del espacio público y patrimonio edificado por iniciativas privadas y marcas comerciales con fines puramente mercantiles o publicitarios”. ¿No sé van a poder hacer anuncios en nuestra ciudades? ¿No venden esos anuncios un país, una “Marca España” tan devaluada? ¿No es esa mercantilización (vista de una manera utópica eso sí) un provecho para nuestra cultura a fin de cuentas? A reflexionar.

En ese mismo punto dan pie a algo muy interesante “Recuperar aquellos espacios públicos en desuso para destinarlos a fines culturales”. Hace falta, mucha falta. Algo que en Berlín ocurrió en los ochenta y noventa, es muy necesario en una España especulada por los gobiernos que liberalizaron el suelo.

El siguiente apartado “por una cultura visible y formativa” es uno de los que da pie a ver cierta lógica al documento, y sobre todo, es un posicionamiento buenísimo y muy bien razonado. Un bravo. “Incentivar los esfuerzos para la educación y la comunicación cultural, e impulsar la creación de departamentos que desarrollen proyectos educativos y sociales en el seno de las instituciones” es la piedra filosofal de todo. Es lo que dará sentido a todo. Comencemos por la pedagogía, por el interés libre y creativo de los más pequeños.

El último punto “por una política integral de comunicación, cultura y medios” van un paso más allá. Ya lo he comentado al principio y se nota que en estos puntos se hacen fuertes en algo que saben controlar: los nuevos medios y el papel de la comunicación en la cultura. Creo que la mayoría de los puntos están razonados y bien expresados, siendo, es verdad, un punto de partida.

Y al final hay una reflexión que a mi me ha hecho pensar.

“Un camino que no queremos recorrer sin la participación de la ciudadanía y de los profesionales y expertos en materia cultural. No queremos prefijar cuál será la meta, sino más bien señalar un punto de partida”.

No sé quien está detrás del escrito, pero sí que conozco algunas personas del ámbito cultural en Podemos. En Valencia, Áurea y Ximo, el productor Pancho Casal en Galicia y Cat en Madrid, y son personas sensatas, de las que escuchan, de las que quieren cambiar algo.

Me ha sorprendido la actitud de algunos compañeros ante el documento sin entrar a razonarlo, comentarlo, debatirlo, sino más bien a hacer chacarrillos, chistecillos (algunos con más gracia que otros, que todo hay) y opiniones de salón de casa. Volvemos a lo mismo: es que si no me llaman, no me muevo de casa, y creo que es un profundo error. Nadie ha dicho que no vayan a llamar a nadie. De hecho es la primera vez que un partido político, que viene de un movimiento ciudadano, se lo toma en serio. Lo de quedar a comer con gentes de la cultura, siempre me ha parecido de un demodé que tira p’atrás. No queremos echarnos unos pinchos y unas risas con los políticos, queremos compromisos firmes con la cultura. Dejemos de ponernos en plan víctima, y no cuesta nada acercarse a una reunión, preguntar, saber.

Ya es hora que la pluma (el teclado o lo que creáis que os identifique) baje a la calle. No esperemos a que nos llamen, nos seamos elitistas. Sea aquí o sea en cualquier lado. El texto, la palabra, es nuestra manera de hacernos entender. Utilicémosla.